健康診断

犬、猫は人の約7倍の速さで成長していきます。

小さな病気も短期間で進行してしまうため、病気の早期発見や予防がとても大切です。検査の目的についてご理解いただいた上で、当院では年齢や生活環境に応じて必要な検査を行い、小さな変化を発見できるよう最適なケアをご提案します。大切なご家族が健康で長く幸せに暮らせるように、定期的な健康診断をお勧めしています。

予防接種

犬の予防

犬を様々な感染症から守ることはもちろん、犬から人間への感染を予防するために各種の予防をおすすめします。定期的な予防を忘れずに行いましょう。

狂犬病の予防

狂犬病は最も有名な犬の伝染病です。日本における狂犬病の発生は50年以上ありませんが、海外では依然として発生が認められています。狂犬病の予防接種と市への登録はすべての犬で行うよう法律で義務付けられています。毎年4月に更新され市より狂犬病ワクチン接種のハガキが届きますので、接種時期になりましたらハガキを持ってご来院ください。

フィラリア・お腹の寄生虫の予防

フィラリアは蚊が媒介する寄生虫です。心臓に寄生することでフィラリア症という病気が発症し、心臓の働きを妨げてさまざまな症状を引き起こします。

毎月1回の予防薬で確実に防いでいくことが大切です。また当院で使用する予防薬では、フィラリア症の予防と同時に回虫や鞭虫といったお腹の寄生虫も予防することが可能です。お腹の寄生虫は人に感染する種類もあるので、こちらも一緒に予防していきましょう。

各種伝染病の混合ワクチン

生まれてすぐの間は母親からもらった免疫で守られている子犬も、生後6週齢頃から免疫力が低下し病気にかかりやすくなってしまいます。それを補うのが混合ワクチンです。初めてワクチン接種をする場合は、3〜4週間ごとに複数回の接種が必要です。その後は1年に1回ワクチン接種をするようになります。

静岡はレプトスピラ病という死亡率の高い感染症の報告が多い地域です。レプトスピラに対応したワクチンを毎年接種することを強くおすすめします。

外部寄生虫(ノミ・ダニ)の予防

ノミやダニといった外部寄生虫に感染すると、皮膚の痒みや、外部寄生虫を介して特殊な感染症に罹患することがあります。特に重症熱性血小板減少症(SFTS)というマダニが媒介するウイルス性疾患は人獣共通感染症と呼ばれる人にもうつる病気です。その死亡率は決して低くなく、また静岡でも発生報告が増えています。ノミは13℃以上で活動するため冬でも暖房の効いた室内では繁殖リスクがあり、マダニは冬でも活動する種類がいるため、1年間を通して予防することが重要です。

猫の予防

完全室内飼いでも様々な細菌やウイルスに感染する可能性があります。

リスクを下げるために定期的な予防を行いましょう。

3種混合ワクチン

ウイルスによる感染症は治療が難しいため、ワクチンによる予防が重要です。当院では主要なウイルス感染症である猫ウイルス性鼻気管炎(FVR)、猫カリシウイルス感染症(FCVI )、猫汎白血球減少症(FPL)の3つを予防する混合ワクチの接種を推奨しています。初めてワクチン接種をする場合は、3〜4週間ごとに複数回の接種が必要です。その後は1年に1回ワクチン接種を行うことになります。

外部寄生虫(ノミ・ダニ)、フィラリア症の予防

完全室内飼いの猫でも、外部から家に持ち込まれたノミやダニに感染する可能性があります。特にマダニは重症熱性血小板減少症(SFTS)という人獣共通感染症を媒介する可能性がありあります。SFTSは人でも猫でも死亡率の高い病気となっていますので、注意が必要です。また猫も蚊に刺された際にフィラリア症に感染する可能性があります。フィラリア症にかかった猫では咳や嘔吐、発熱といった症状が起こり、場合によって突然死が起こることもあります。当院では1ヶ月に1度背中にたらすタイプの予防薬でノミやダニからフィラリア症までまとめて予防することをお勧めしています。

避妊・去勢

避妊・去勢手術の目的は、望まれない妊娠を避けることの他に将来的に起こる可能性のある性ホルモンに関連した病気の防止にも重点が置かれます。また発情兆候やスプレー行為、攻撃性、マウンティングなどの問題行動を防止することにも繋がります。手術のメリットやデメリット、手術の時期などについて、お気軽にご相談ください。

内科

内科診療では下痢や吐き気といった消化器症状から咳や鼻水といった呼吸器症状、膀胱炎のような泌尿器症状など幅広く診察を行なっています。それぞれの臓器は単体で悪くなることもありますが、いくつかの部位の異常が同時に出ていることも多いです。場合によっては、緊急で外科対応に切り替える必要がある病気も存在します。少しでも異常を感じた場合にはいつでもご相談ください。

外科

当院では避妊・去勢手術以外にも必要に応じて外科手術を行なっております。例えば、異物を飲み込んでしまった子では自力で飲み込んでしまった物を吐き出せないことがありますので、内視鏡手術または開腹手術で胃から直接摘出する必要があることもあります。犬、猫の状態に応じて手術が必要かを判断し、ご家族の方と相談した上で行います。

専門的な治療が外科手術が必要な場合は、適切な医療機関をご紹介させていただきます。

設備紹介

レントゲン

X線(エックス線)使って、体の内部を画像化する検査方法です。

臓器や骨を可視化することで病気の発見を行います。

超音波検査器

心臓の動きや内臓の様子をリアルタイムで確認することができる機器です。

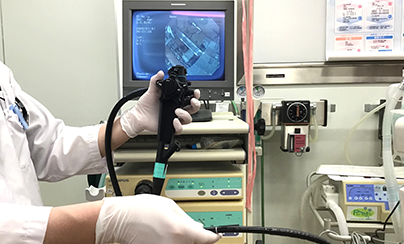

内視鏡

先端にカメラがついた管を挿入し、胃や腸などの観察と治療を行う胃カメラです。お腹を切らずに、消化管内にある異物を除去することもできます。

眼科検査機器(スリットランプ,眼圧計など)

スリットランプや眼圧計といった検査機器を使って角膜の傷やぶどう膜炎、緑内障などの病気の診断を行います。

手術室

外科手術を行う部屋です。体温管理のできる手術台や人工呼吸装置、麻酔管理モニターなどを用いて安全に手術を行います。

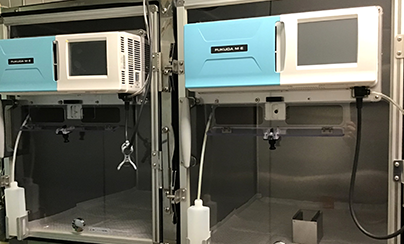

ICUユニット

酸素濃度や温度、湿度などを状態に合わせて細かく設定できる集中治療室です。手術直後や呼吸が苦しい状態のときなどに活用します。

血液検査装置

(IDEXX Procyte、 Catalyst、 SNAP shot)

血液検査を行うための装置です。Procyteは白血球5分類、網赤血球を含む完全血球計算を行います。感染や貧血の有無を迅速に調べることが可能です。CatalystとSNAP shotは肝臓、腎臓といった内臓の数値に加えて甲状腺や副腎皮質のホルモン濃度などを院内で迅速に測定することが可能です。

免疫反応測定装置 (アークレイ Vcheck V200)

猫の炎症マーカー(SAA)や犬の交配適期を診断するためのホルモン(プロジェステロン)などの検査を実施できます。